お知らせ

8.172018

「ふたつの鼓動(コトノ出版舎)」の予約受付を開始しました

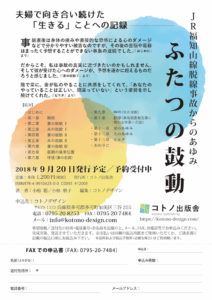

JR福知山線脱線事故からのあゆみ〜ふたつの鼓動

2018年9月20日発行予定

価格:¥1,296(本体:¥1,200)+送料

サイズ:A5判/ページ数:160p/高さ:148mm

ISBN:978-4-9910423-0-0 C0095

著者:小椋 聡/小椋 朋子

表紙デザイン/装丁:コトノデザイン

発行所:コトノ出版舎

〒679-1333 兵庫県多可郡多可町加美区三谷255

電話:0795-20-8253

FAX:0795-20-7484

【目次】

- はじめに

- 第一章 微熱

- 第二章 妻の鼓動 Ⅰ

- 第三章 夫の鼓動 Ⅰ

- 第四章 妻の鼓動 Ⅱ

- 第五章 夫の鼓動 Ⅱ

- 第六章 妻の鼓動 Ⅲ

- 第七章 最期の乗車位置

- 第八章 呼吸(妻の変調)

- 第九章 呻吟(夫の決断)

- 第十章 動悸(事故調査報告書に関わる作業〜示談)

- 第十一章 妻のあゆみ

- 第十二章 夫のあゆみ

- 第十三章 ピエタ

- おわりに

ご予約はこちらのコンタクトフォームに下記の必要事項を記載の上、お申込みください。完成次第、発送させていただきます。

お支払いは同梱の振込用紙をご使用いただくか、請求書に記載の振込口座にお振込み下さい。※送料および振込手数料(必要な場合)はご負担願います。

- 題名に「ふたつの鼓動予約について」とご記入ください。

- 希望冊数

- お名前(ふりがな)

- 送付先の住所

- 電話番号/メールアドレス

最近のお知らせ

-

2021/11/18

-

2019/5/31

-

2018/10/14

-

2018/9/25

-

2018/9/25

-

2018/9/20